幼児教育コース

子どもの心に寄り添い、理解できる幼児教育のプロフェッショナルに。

- 取得可能な

免許・資格 -

- 保育士資格

- 幼稚園教諭一種免許

- 小学校教諭一種免許

- 特別支援学校教諭一種免許

- 社会福祉主事任用資格

- 児童指導員任用資格

- 公益財団法人 日本パラスポーツ協会公認 初級パラスポーツ指導員資格

幼児教育コースのポイント

実習先が自由に選べる

大学の指定の実習先ではなく、学生自らが実習先を選ぶことができます。自分で情報収集をすることで、自分の理想とする保育や幼児教育について考える機会となります。このことは後の就職活動にも役立つため、本学では実習の依頼や日程調整なども学生自らが行います。

指導教員が全員の実習先へ訪問しフォロー

学びのポイント

附属幼稚園との連携

本学幼稚園まで徒歩5分。

本学幼稚園まで徒歩5分。

本実習に出る前の1年次から「保育内容指導法Ⅰ」などの授業で子どもたちと関わる経験を通し、子どもの可愛さや保育の面白さを体感します。

保育者としての意欲を育み、保育現場のイメージを持つことで、講義内容も理解しやすくなります。

子どもと触れ合いながら学べる「赤ちゃん先生」

実際に赤ちゃんを抱き、その笑顔や柔らかな匂いに包まれることで、赤ちゃんのかわいさと命の重みを感じます。

また、お母さんから出産や赤ちゃんの家庭での様子を聞くことで、実習をより深い学びにつなげていきます。

ピアノ「マンツーマンレッスン」

ピアノは個人レッスンで、一人ひとりのレベルに合わせて行いますので、初心者でも安心して授業を受けることができます。

授業の空き時間には、個室で自主練習をすることができます。

初回の授業でレベル別のコース分けを行います。4段階のレベル(ビギナー、ベーシック、 ベーシックプラス、アドバンス)のコースがあり、各自のレベルに合った指導を受けることができます。2 年次以降の授業は、保育活動に必須のスキル「ピアノ弾き歌い」が中心。4年間で段階的に学ぶことができるので初心者でも安心です。

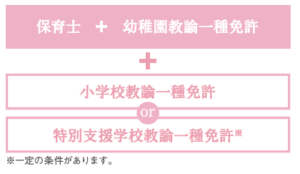

最大3つの資格・免許が取得可能

![]()

小学校との幼小連携教育に対応した公立幼稚園の教諭を目指すことができます。

大阪市・京都市などの近年の教員採用試験では、幼稚園教諭の出願要件に「小学校教諭免許」取得が条件となっており、認定こども園に対応するための保育士・幼稚園教諭の資格・免許に加え、小学校教諭の免許取得者が求められています。

公立幼稚園などの採用試験希望者には、教員採用試験対策講座(無料)の受講を推奨しています。

![]()

保育や幼児教育の現場では近年、障がいを持った子どもだけでなく、保育の指導上困難を抱える「気になる子ども」が増えてきており、通常の保育・幼児教育の現場で特別支援教育について学んだ経験が活かされるようになっています。

4年間の流れと主要科目

-

保育者への意欲向上

体験実習など子どもと触れ合う経験を通し、保育者への意欲向上を目指します。

-

保育者として求められる知識・能力を身につける

保育者に必要な幼児理解や保育の方法・乳幼児に関する知識を身につけます。

-

保育実習・幼稚園教育実習で実践力を磨く

大学で学んだ知識を保育実習・幼稚園教育実習で実践し専門性を磨きます。

-

保育者意識や倫理観を身につけ、採用試験に合格

目指す保育者像を描き、保育者として必要な資質や能力を養います。

卒業時達成目標

子どもや保護者に信頼される保育者

子どもに寄り添い主体性を育む保育者として即戦力を発揮することを目指します。

注目の授業

-

大学生活入門

大学共通のテーマの講義や演習を受講し、大学生としての一般常識や幼児・児童に関わる教育者に必要な基礎知識を学びます。また「赤ちゃん先生」などで子どもと関わることを通して、保育者に向かう意識を高めます。

-

器楽Ⅲ

保育の表現活動に必須の「ピアノ弾き歌い」をマンツーマンレッスンで学びます。子どもたちが大好きな歌のレパートリーを増やしながら、保育の場面を想定した言葉かけや援助など、実践的なテクニックも身につけます。

-

保育実習事前事後指導

保育士資格取得に必要な実習(保育所・施設)のための事前事後指導を行います。実践力として日誌や指導案の書き方・子どもの年齢や発達に合わせた手遊び・読み聞かせの技術や実習に対する心構えなどを身につけます。

-

保育実践演習

これまで大学や実習で学んできた保育に関する専門的知識と技能を統合し、子どもに対する理解を深め、保育力を高めます。自らの学びを振り返り、保育者としての自己課題を自覚し、必要な指導力を身につけます。

専門演習(ゼミ)乳幼児体験教育

-

「多様な保育への参加を通して社会とつながり、完成と保育感を育む」をテーマに、子ども・保育への理解を深めています。

3年次は、実習では行けない「森のようちえん」などを含む、子どもの主体性を尊重した保育現場に参加し、保育による遊びや保育者の援助、子どもの育ちの違いについて研究しています。

また、子どもが興味を持って遊び込める素材の工夫(片栗粉や小麦粉粘土、シャボン玉、泥団子など)を行い、探究して遊ぶ面白さを体感することで、子どもに共感できる保育者としての感性を養っています。

4年次では、これらの体験を基に自身の研究したいテーマを設定し、文献と体験の両面から卒業論文の完成を目指します。