自動車技術コース

専門知識×技能×コミュニケーション力 ⇒自動車業界のスペシャリスト

- 取得可能な

資格 -

- 二級自動車整備士(国家試験受験資格・実技試験免除)

- めざす職業

-

- メーカー系自動車ディーラー

- 自動車整備

- 損害保険会社

- 二輪整備

- カー用品販売

- 工場

- メーカー研究・開発

- その他(独立行政法人など)

自動車技術コースのポイント

技術・技能を身につけて二級ガソリン自動車整備士を目指したい方、経営の講義に車の知識をプラスして自動車業界で営業などとして働きたい方に向けた幅広い学びを提供しています。整備士を目指しているわけではないけど、自動車業界で働きたい。整備士を目指しているけども、将来に向けて経営に関する知識も得たい。大学ならではの特徴として、それぞれに求められる専門性を横断的に学ぶことができる土壌があります。授業以外の活動として、ソーラーカープロジェクトチームの支援や関連する用品の開発などを実施しています。授業以外でも積極的に人と交流できる環境があるので、多角的な視点を獲得しやすいことも大きな魅力の1つです。自分のペースに合わせて、専門以外も知ることのできる環境が、卒業後の能力発揮に繋がる。それを体現したのが芦屋大学の自動車技術コースです。

自動車整備士を目指す

二級ガソリン自動車整備士資格取得を目指し、技術や技能を専門的に学ぶことができます。また、大学生として、技術・技能のみにとらわれない広い知見の獲得を目指します。

具体的には、ソーラーカーや小型モビリティの自主製作を通じ、様々な社会経験の基礎を積むことで自らの道を自らの力で切り開ける人材の育成を行っています。自動車の勉強を通じて専門性を獲得しながら、その工程で得られる様々な体験を通じて自分の感性を磨きます。

自動車ビジネスを学ぶ

機械いじりは苦手。でも車が好きだから自動車業界を目指したい。そんなニーズにもお応えします。ディーラーの販売員、カー用品店や部品関連の営業職などでは専門用語や自動車業界の動向をはじめとした基礎知識が必要不可欠です。経営関連の講義と自動車に関する基礎的な座学をベースとしながら、将来に向けて自分を磨ける環境は芦屋大学ならではの魅力です。

■小型モビリティプロジェクト

自分たちで設計し実際に作って学ぶ「小型モビリティプロジェクト」を2017年より実施しています。講義で得た知識や技術・技能を活かしアウトプットを行う事で、学びを活かす力を高めます。仲間たちと意見をぶつけ合い、協力しながら物を作る「整備だけ」にとらわれない取り組みが、社会人基礎力を向上させます。

■就職実績(2021年度~2023年度)

・GLIONグループ

・ 株式会社スズキ自販兵庫

・ 株式会社ネクステージ

・ 株式会社ホンダカーズ兵庫

・ 株式会社ホンダ四輪販売関西

・ 株式会社光岡自動車

・ コマツカスタマーサポート株式会社

・ 双日オートグループ大阪株式会社

・ 東亜道路工業株式会社

・ トヨタカローラ大阪株式会社

・ 兵庫ダイハツ販売株式会社

・ 兵庫三菱自動車販売株式会社

・ ブリヂストン リテールジャパン株式会社 など

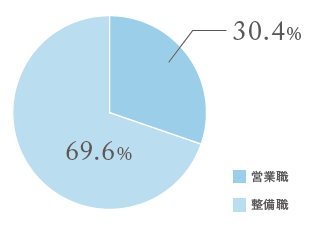

■自動車関連企業 職種別就職状況(2021年度~2023年度)

4年間の流れと主要科目

-

可能性を知る・適正を見極める

目指す専門性が自分をより引き立てられるかを明らかにします。

-

工作・工学の基礎とチームワークを身につける

モノづくりを通じ、人と作業する可能性の広がりを体験します。

-

整備士としての専門性を高める

整備の基礎・応用をより深く学び、多くの実践を行います。

-

仕事を知る・社会を知る

卒業時達成目標

興味を通じて本質を学ぶ

自動車に関する学びを通じ、自己実現できる能力を身につけます。

注目の授業

-

機械整備基礎

ドライバーの使い方等、整備を通じた学びを得るための基礎から始めます。今まで工具を触ったことがない方でも、取り扱いの基礎から学ぶことができるため、興味から学びを得る実感を持つことができます。

-

機械工作・計測実習Ⅰ・Ⅱ

整備を行う上での様々な基準や計測方法、機械加工や工作の基礎技能の修得を主軸としながら、チームで作業を行うことの本質を学びます。この過程で作業における安全管理の重要性や危険予測に関する思考方法も身につけます。

-

自動車整備実習1-Ⅰ・Ⅱ

自動車整備の実践を通じて、今までの学びをアウトプットし専門知識・技術を技能として身につけます。この実習では、単に技能として身につけるだけでなく、顧客との関係性やイベントでの立ち居振る舞いについても学びます。

-

自動車法規と検査Ⅰ・Ⅱ

自動車と社会の関係性について、実例に基づいた講話を中心に学びます。具体的な事例を交え、法律を生活の中に落とし込んで理解します。ニュースを題材とした発表を通じ、社会と法律への理解を深めるとともに対話力も養います。

専門演習(ゼミ)自動車工学

-

本ゼミでは、自分たちの手で1から作る車づくりを通じて、整備士養成の教材や車両に関連する用品、新しい時代のドライバー・車に求められる防災をテーマにした研究を行っています。

製作活動を伴ったゼミを通じて、机上の空論ではなく物事を実行し実現させることに重きを置いた活動が主流です。

自動車の機械・工学要素のみにとらわれず、生活を豊かにする存在という本質を軸に捉えることで、周辺への興味を広げ社会構造の理解を深めることを心がけています。

具体的な例では、先に述べた車づくり「小型モビリティプロジェクト」活動や「ソーラーカープロジェクト」活動への協力などを通じて、これらの体現を目指します。