初等教育コース

深い知識と専門性を備え、子どもの心を理解する小学校・特別支援学校の教員に

- 取得可能な

資格・免許 -

- 小学校教諭一種免許

- 特別支援学校教諭一種免許

- 幼稚園教諭一種免許

- 児童指導者任用資格

- 公益財団法人 日本パラスポーツ協会公認初級パラスポーツ指導員資格

初等教育コースのポイント

POINT1小学校・特別支援学校教員を目指す

公立の小学校・特別支援学校の教員を目指すコースです。

少人数制のメリットを最大限に活かし、単に教員免許状を取得するだけでなく、模擬授業や子どもへの関わり方など、教員としてのスキルや専門性を高める授業を行い、学校現場で即戦力となり活躍できる人材を目指しています。

特別支援学校教員の養成では、主に3つの領域(知的障害・肢体不自由・病弱)について専門的に学び、観察実習やボランティアなどの経験を通じて現場に触れる教育活動を行っています。

また、教員採用試験に向けたきめ細かな情報提供や対策講座・集中講座を実施するとともに、丁寧な個別指導を行っています。

教育委員会の人から採用試験の説明・卒業生から合格の秘訣を聞くことができます。

POINT2

教育現場の体験を通して学ぶ

2年次授業「学校インターンシップ」では、芦屋市立の小学校で毎週2時間、授業を観察したり実際に子どもたちを支援したりしながら先生の仕事を模擬体験し進路決定に役立てています。このほか、授業や5日間の宿泊活動(自然学校)、放課後などに子どもたちをサポートする学校ボランティア活動が体験できます。

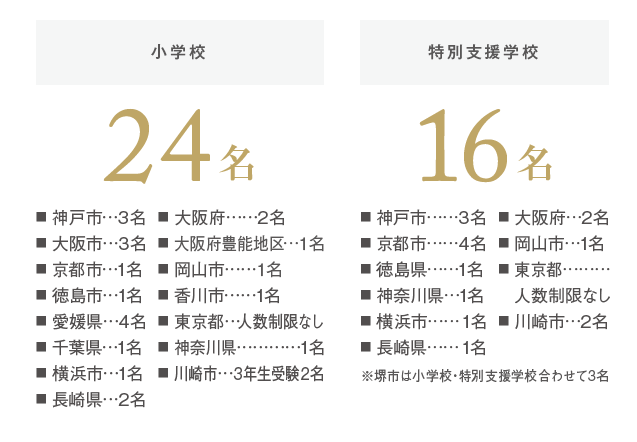

■教員採用試験における大学推薦枠(2023年度実績)

教育学部として歴史のある本学では過去の実績が評価され、各地方自治体の教育委員会より大学推薦枠が付与されており、教員採用試験において筆記試験等の一次試験が免除されます。推薦された学生は、面接や模擬授業等の二次試験から受験することができます。

■特別支援学校の教員に必要な教員免許状

特別支援学校教諭一種免許状を取得するには、幼稚園、小学校、中学校または高等学校教諭の免許状が必要です。本学児童教育学科では、小学校と特別支援学校教諭の免許状を併せて修得することを推奨しています。

■教員採用試験における加点措置

特別支援学校教諭の免許状を取得していると、小学校などの教員採用試験において加点対象となる自治体が近年増加しています。

小学校内の特別支援学級など、活躍の場が広がっています。

4年間の流れと主要科目

-

「教員」として求められる資質・能力の基礎を育成

「大学生活入門」や「キャリア基礎」で、大学での学び方を身につけるとともに、教員を志すうえで必要な資質・能力について理解を深めます。

-

学校インターンシップ経験で教員への意欲向上

芦屋市内の公立小学校で先生のサポートをしながら授業の様子や子どもたちとの接し方を学びます。また、初等教科教育法では、国語や算数・理科などの指導案作成や授業の進めかたについて学びます。

-

大学で学んだことを教育実習で実践

大学で学んだことを活かして、現場の小学校で4週間、教育実習を行います。教育実習では、朝の会から放課後まで教員の仕事を体験します。

-

教員採用試験現役合格!

教員採用試験対策講座(教職教養・一般教養等の筆記試験や面接等)を無料開講し、受験する自治体の採用試験に特化した試験対策を行い採用試験に臨みます。

卒業時達成目標

即戦力としての力量と専門性の高揚

学校現場で活躍する人材の育成を目指し、卒業後もサポートの継続をします。

注目の授業

-

特別支援学校観察実習

特別支援教育の学びを深めることを目的に、外部講師の方にお話をしていただく機会を設けています。お話を聴くことにより、学生は障害のある子どもの理解をさらに深め、特別支援教育の大切さを学んでいます。

-

初等教科教育法(理科)

講義形式の授業に加え、小学校3年生から6年生の主な理科の実験や観察を体験することで、指導案作成や模擬授業につなげています。教員となったとき、自信を持って授業をすることができます。

-

教育実習事前事後指導

実習前に心構え・実習ノートの書き方・指導案作成・授業の進め方について準備をしっかり行い教育実習に臨みます。実習後、学んだことを振り返り、まとめることで教員を目指す意欲がさらに高揚します。

-

教職総合演習(面接)

教員採用試験現役合格を目指し、前期・後期の講座だけでなく、春季・夏季にも教職総合演習講座を開講し、教員採用1次・2次試験に備えています。

専門演習(ゼミ)令和の教育

-

令和の時代になり教育が大きく変化しています。教育環境面では、小学校・中学校で一人一台のタブレット端末を活用した授業を全国的に展開。子どもたちの「学び」に焦点を当てると、「個別最適な学び」、「協働的な学び」が重視されています。

これからの教員は、ICTを効果的に活用し、主体的・対話的で学びの授業を展開していく必要があります。教員養成大学は、今の時代に対応した資質・能力を兼ね備えた教員の育成が求められています。

ゼミでは、学生が主体的に研究テーマに取り組み、探究した途中経過を毎回、プレゼンテーション発表し、学生同士が意見交流をすることで、楽しみながら研究を深め合っています。